DIE ZAHL DREI

– Fuerteventura, Nuller Jahre

Diese Nacht erwuchs aus einem Schwur. Sie wurde die erste einer Reihe von Nächten, die ich schlaflos blieb – irgendwo auf der Welt oder zu Haus. Wegen der Nacht im Krankenhaus in Dortmund, als meine Mutter starb. Wodurch ich ein Jahr später begriff, was Robert Frost so formulierte: „Ich kann das, was ich über das Leben gelernt habe, in drei Worten sagen: Es geht weiter.“

Ich besuchte ein Jahr nach jener durchwachten Nacht im Krankenhaus einen Freund auf Fuerteventura. Um zu Schreiben und auch, um an dem Tag im April nicht in Berlin zu sein. Vielleicht auch, um meiner Freundin zu entgehen und dem, was sie sagen könnte oder vielleicht glaubte, sagen zu müssen. Ich wolte erstmal wissen, ob ich mir selbst noch etwas zu sagen hätte.

Also nahm ich die rote Reiseschreibmaschine und einen Rucksack und flog los. Beim klappernden Schreiben mit der Olivetti hoffte ich ein bisschen von ihrer Eleganz und Direktheit auch in die Texte zu bekommen. Das Unterwegssein für einige Wochen von Fuerte nach Lanzarote und schließlich nach La Palma sollte auch das Losgehen selbst wieder üben. Weil dann etwas passiert, Gutes eigentlich immer. Unterwegs ist ganz hier sein.

Mein Freund A und ich wohnten in einem Apartment direkt am Strand. Wir hörten tagsüber die erste Platte von Jack Johnson in Endlosschleife und versuchten uns ein paar mal die Woche auch am Surfen. So weit Klischee, so gut. Dabei war Wasser nie mein Element. Ich bin für die harten Untergründe: Straße und Berg. Das Meer liebe ich vom Rand aus und eher als Vorstellungswelt. Fuerte besteht aus kargen Felsen und Hügeln und schwarzen Stränden – eine Wüste im Ozean. Das mochte ich.

Im Lauf des Tages war ich ziellos herumgeirrt in dem kleinen Örtchen. Kaffee hier, Tagebuchgekritzel da, aufs Meer starren. Die kommende Nacht aber rückte immer näher – als drohendes Duell mit meiner Erinnerung. Das Atmen und den Krach, das leuchtende U, das unbequeme Polster des Besucherstuhls und den kleinen Wasserbecher mit den Q-Tips darin.

Gegen sechs abends wusste ich, dass nur Gehen helfen würde. Ein bisschen Brot, Wasser, eine Decke eingepackt- und los. Raus aus dem Städtchen auf der Straße, die hinter den letzten Häusern zu einer Sandpiste wird. Immer weiter gehen, die Felsen und graugrüne Hügelkette links, den Ozean und letzte Surfstrände rechts. Zwei Stunden lief ich immer weiter nach Norden, Richtung Finisterre, der Spitze der Insel. Dann ging die Sonne unter, spektakulär, wie das mitten im Ozean nun mal ist, und scheinbar mit irgendeinem höheren Sinn versehen. Den ich aber nicht erkennen konnte.

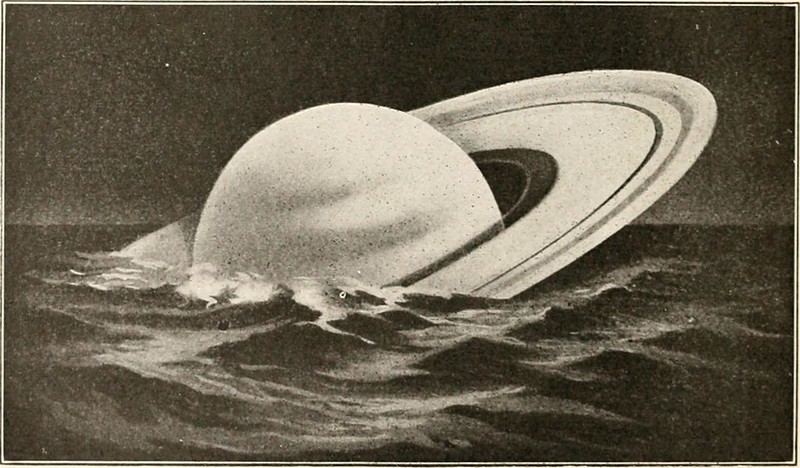

Welcher Ort ist der richtige, um anzuhalten, auf dass all die Dinge kommen können, die den Tag über in mir wirbelten wie eine Galaxie um ein Schwarzes Loch? Der Trichter eines Vulkans natürlich. So einer lud mich zu sich ein. Metaphorisch und praktisch zugleich: Der Weg in die Mitte der Welt und Ursprung der Insel selbst. Weicher Sand am Rand und ein paar Meter hinunter in den Krater ganz windgeschützt, über mir der Sternenhimmel. Da legte ich mich hin.

Welcher Ort ist der richtige, um anzuhalten, auf dass all die Dinge kommen können, die den Tag über in mir wirbelten wie eine Galaxie um ein Schwarzes Loch? Der Trichter eines Vulkans natürlich. So einer lud mich zu sich ein. Metaphorisch und praktisch zugleich: Der Weg in die Mitte der Welt und Ursprung der Insel selbst. Weicher Sand am Rand und ein paar Meter hinunter in den Krater ganz windgeschützt, über mir der Sternenhimmel. Da legte ich mich hin.

Das Meiste von dem, da ich in den folgenden Stunden an Gedanken und Gefühlen fand, ist noch ganz nah. Es braucht nur ein bestimmtes Lachen oder die Art sich in einer unsicheren Situation zu bewegen oder das Licht unter einer Markise im Sommer – dann ist sie da.

Dort im Vulkantrichter, in dieser erstaunlichen Stille und Weite endete das unechte Ende. Meine Mutter konnte danach wieder gelebt haben. Das „Es geht Weiter“ von Robert Frost war jetzt spürbar. Im Guten.

Am nächsten Morgen, den Sand aus den Kleidern geschüttelt lief ich runter zum Strand, schwamm ein bisschen ohne entlang des kilometerlangen Strands auch nur einen Menschen zu sehen. Abends, zurück in der Welt, schrieb mir die Olivetti die erste Geschichte. Es hat funktioniert.

DIE ZAHL VIER

Dortmund, Mitte der 80er Jahre

Bei manchen Stämmen der Native Americans müssen Teenager in eine Höhle oder Schwitzhütte einige Nächte ganz allein verbringen – weit entfernt vom Dorf. Solang, bis sie einen Geist sehen, eine Vision haben oder ihrer Angst begegnet sind. Dann kehren sie als junger Mann zurück ins Dorf.

Als heutiges Kind ist man ja oft bis zum 16. Lebensjahr eigentlich nie allein. Ich meine ganz allein. Nicht nur ohne die Eltern, auch ohne ältere Geschwister, Nachbarn oder Freunde, ohne den Dauerdraht zu Eltern und Freuden übers Handy, ohne irgendjemanden einfach. Mit sich nur.

Als Kind aus den Suburbs war ich öfter allein. Aber, sage ich immer ein bisschen hochnäsig, „Mir war im ganzen Leben noch nie langweilig“. Immer gab es was zu tun. Wenn damals, so mit 9 oder 10 ein paar Stunden niemand zu Haus war, ich nicht draußen unterwegs war, hatte ich immer Bücher zu lesen, obskure eigene Zeitschriften über Raumfahrt zu produzieren, Hörspiele rauf und runter zu hören, dazu Comics, Musik, Tagträumen nachzujagen und, klar, das Fernsehen. Der Mann in den Bergen, Der rosarote Panther, Dick und Doof, Captain Future, die Muppet Show.

Als Kind aus den Suburbs war ich öfter allein. Aber, sage ich immer ein bisschen hochnäsig, „Mir war im ganzen Leben noch nie langweilig“. Immer gab es was zu tun. Wenn damals, so mit 9 oder 10 ein paar Stunden niemand zu Haus war, ich nicht draußen unterwegs war, hatte ich immer Bücher zu lesen, obskure eigene Zeitschriften über Raumfahrt zu produzieren, Hörspiele rauf und runter zu hören, dazu Comics, Musik, Tagträumen nachzujagen und, klar, das Fernsehen. Der Mann in den Bergen, Der rosarote Panther, Dick und Doof, Captain Future, die Muppet Show.

Mein Alleinsein war Gegengewicht zu Schule, zum nachmittäglichen Radfahren, Buden und Staudämme bauen mit den Freunden, im Wald alte Bunker erkunden, Schätze vergraben, Hügelrutschen anlegen, endlose Schwertkämpfe, Pistolenduelle, Pfeil&Bogen bauen, Drei ??? Observationen, tagelanges Stuntman-Sturztraining mit dem Rad, Rohbauten auf Baustellen erkunden oder mit Wassereimern im Winter Eisbahnen auf abschüssigen Gehwegen anlegen, um mit Schlitten durch brennende Kartons zu rasen – ohne dass irgendwer ein Insta-Video machte oder unsere Eltern bis es dunkel wurde, hätten wissen wollen, wo wir waren, was wir taten. Komische Kinder waren wir. Glückliche glaub ich.

Im Sommer gingen meine Eltern auch als noch in der Grundschule war manchmal noch „eine Runde um den Block“ – und ich blieb allein zu Haus. Dann roch die Froteebettwäsche besonders deutlich, die Welt hinter den halb runtergelassenen Rollladen war sehr lebendig und das übliche Knacken und gelegntliche Sausen im Haus von Wind und Temperatur waren Zeichen. Zeichen, dass die Zeit vergeht, dass die Welt sich weiter dreht. Ich schlief zwar nie ein, bis sie zurück waren, aber Angst hatte ich auch nicht. Ich war einfach sehr wach.

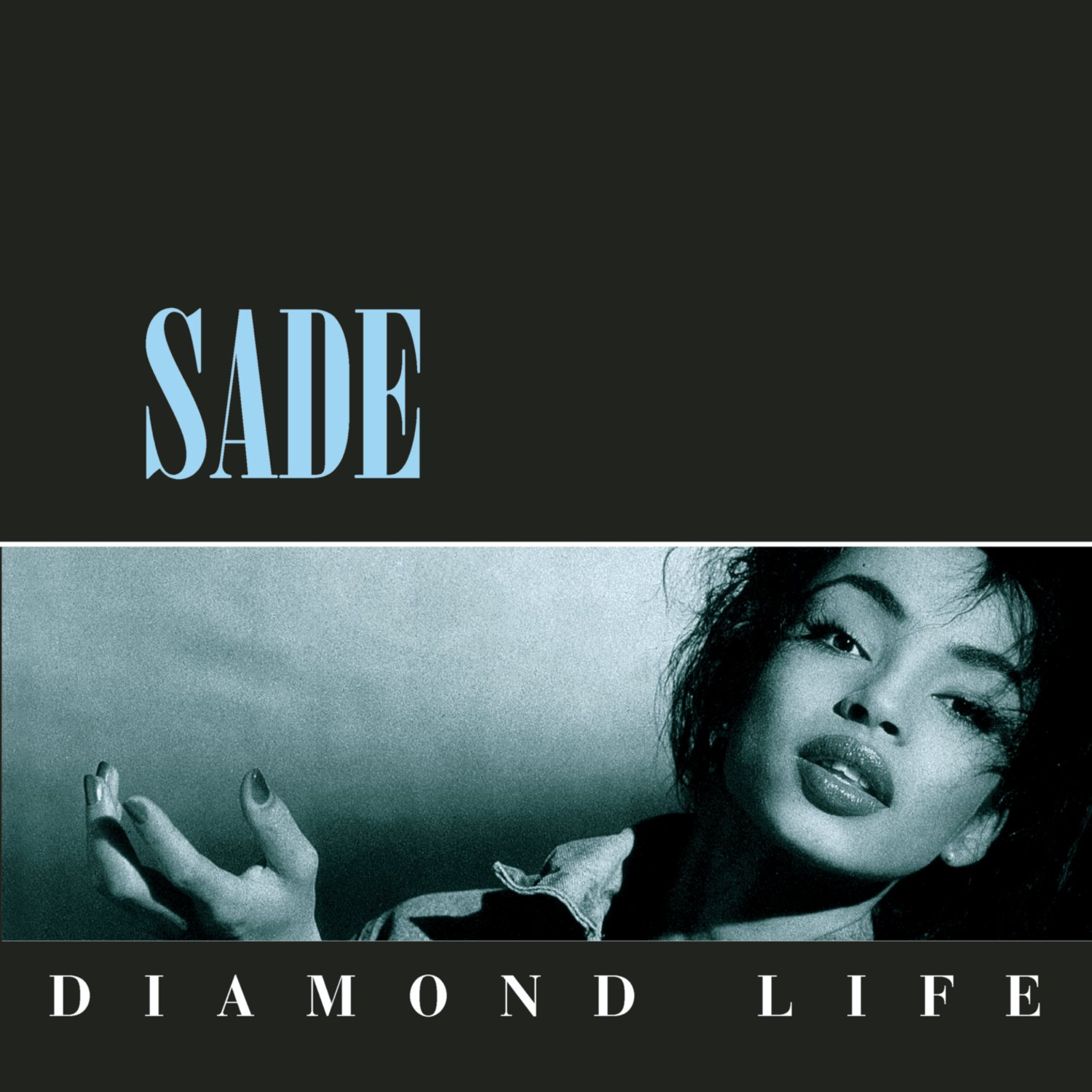

Mit 13 oder 14 blieb ich zum ersten Mal eine Nacht allein zu Haus. In meiner Erinnerung ist es ein Freitag im Sommer. Wohin meine Eltern fuhren, weiß ich nicht mehr. Vielleicht ein Geschäftstermin auswärts, vielleicht eine Party, jedenfalls würden sie über Nacht wegbleiben. Ich hörte in den Abend hinein in Dauerrotation Sades „Diamond Life“ Album und „Blasphemous Rumours“ von Depeche Mode – ein erster Anflug von Teenage-Melancholie hatte mich in jenen Wochen im Griff.

Mit 13 oder 14 blieb ich zum ersten Mal eine Nacht allein zu Haus. In meiner Erinnerung ist es ein Freitag im Sommer. Wohin meine Eltern fuhren, weiß ich nicht mehr. Vielleicht ein Geschäftstermin auswärts, vielleicht eine Party, jedenfalls würden sie über Nacht wegbleiben. Ich hörte in den Abend hinein in Dauerrotation Sades „Diamond Life“ Album und „Blasphemous Rumours“ von Depeche Mode – ein erster Anflug von Teenage-Melancholie hatte mich in jenen Wochen im Griff.

Später Miracoli kochen, Fernsehdinner, vielleicht noch mit der Freundin telefonieren. Für „die Gelegenheit nutzen“ waren wir zu jung, ich möchte fast sagen zu unschluldig noch.

Als es später Abend wurde, werde ich wohl irgendetwas auf VHS oder stumpf Fernsehen geguckt haben. Nun denn, ins Bett jetzt. Als Betthupferl schlug ich aber das falsche Buch auf: Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere. Hier wird ein kleiner Junge überfahren. Der Vater beerdigt ihn auf einem alten Indianerfriedhof, von dem die Toten zurückkommen sollen. Und das tut er auch. Klingt albern, ist aber sehr, sehr unheimlich.

Die urbekannten Geräusche im Haus klangen in der Nacht anders, wenn ich von Lesen absetzte. Also las ich weiter. Ich machte alle Lichter in den Nebenzimmern an und las dann weiter. Die Colaflasche am Bett half auch nicht beim Einschlafen, und so ging es Seite um Seite weiter durch die Nacht ohne aufzublicken.

Als ich am nächsten Morgen mit dem Buch unterm Bauch erwachte, wusste ich nichts vom Einschlafen und war überrascht noch zu leben.

Das Telefon klingelte, meine Mutter:

„Na Schätzchen? Wie geht es dir?“

„Alles gut!“

Die immer gültige Teenager-Standard-Antwort auf alle Elternfragen – was auch an aufwühlenden, verstörenden, öden oder herrlichen Dingen zwischen 12 und 18 geschieht. Aber so war es: Alles Gut. Nur ein Junge, der am Morgen aus der Schwitzhütte zurück ins Dorf kommt, ein bisschen aufrechter als am Abend zuvor.