“If you want to be a grocer, or a general, or a politician, or a judge, you will invariably become it; that is your punishment. If you never know what you want to be, if each day you are unsure of who you are and what you know you will never become anything, and that is your reward.”

― Oscar Wilde

Irgendwann spielt die Arbeit eine zugleich wichtigere und weniger wichtige Rolle fürs Leben. Sie bestimmt den Alltag, taktet ihn, nimmt viel Zeit von der Uhr, geht immer irgendwo weiter und pendelt stimmungsmäßig im bei den meisten im Dreieck zwischen tiefer Befriedigung durch fast mönchische Routine, Aufregung, Herausforderung und Stress sowie lähmende Ver(bl)ödung.

Aber, auf der anderen Seite, ist in der hinteren Mitte des Lebens die elende Sucherei auch vorbei, sind die schweren Entscheidungen getroffen. Die Zweifel, der fehlende Überblick, die Unsicherheit, die erschreckenden Gedanken (DAS mach ich jetzt 40 Jahre??) – die sind auch weg. Man ist ab Mitte 40 in etwa, was man macht. Und man sagt ja, die Gnade des Alters sei, dass man das, was man nicht mehr kann, auch nicht mehr will. Hilft bestimmt auch.

Man hat sich irgendwann zwischen der Umarmung und ewigen (inneren) Abwehr der Arbeit entschieden und hoffentlich die richtige für sich gewählt oder gefunden. Diejenigen, die falsch entschieden haben, kann man an ihren Gesichtern morgens in der U-Bahn erkennen.

Hier soll es um sechs Jobs gehen. Jobs sind nicht der Beruf. Meine Jobs waren immer pure Ratio oder Pflichterfüllung: Geldverdienen, Praktikum, Orientierung. Was nicht ausschließt, dort seine Talente zu entdecken oder Abneigung kennenzulernen. So mancher wird per Zufall in einen Job geweht, bleibt dort hängen wie eine Plastiktüte im Baum und dann ist es eben Beruf. „So it goes“ (Kurt Vonnegut, Slaughter House 5).

EINS: Tierbedarf

Das beste an Ferienjobs und Aushilfsjobs ist ja, dass man Leuten begegnet, die man im normalen Berufsleben verpassen würde. Der wichtige Mann hier, beim Wittener Tierbedarfgroßhandel, war Olaf, ein sehr dünner Typ in Latzhose, mit Schnäuz und Kappe. Er war so eine Art Vorgesetzter für uns Aushilfen. So eine Art, weil er das gleiche arbeitete, wie wir, nur schon seit Jahren. Unser Job: in einer riesigen Halle (wie das Lager aus Indiana Jones, in dem die Bundeslade versteckt wurde) Kartons mit Ware sortieren und zu den Rampen transportieren, wo die LKW sie einluden. Wenn Ware kam, wurde die zu gigantischen Mauern, oder Türmen oder Pyramiden aufgestapelt.

Wir bekamen damals 12 Mark 50 die Stunde – 1992 gutes Geld für diese anspruchslose Arbeit und leicht zu rechnen: 100 Mark am Tag. Das klang sehr verlockend.

Und hier nahm es einem keiner krumm, wenn man nachmittags auf einen Kistenstapel, breit und hoch wie wie eine Tetris-Mauer, hochkletterte (am besten hinten in der Halle, bei den großen Volieren, ein Wort, das ich bis dato nie gehört hatte) und da oben ein Nickerchen machte. Jedes BWL-Erstsemester hätte in dieser Halle und seinen drei Aushilfen plus Vorarbeitzer sofort enormes Rationalisierungspotential erkannt. Drei Leute, die eine Stunde brauchen, etwa 30 Kisten durch eine Halle zu bewegen? „Nicht hetzen, auma setzen!“, ein Olaf Spruch. Er war der Chef. War er nicht. Es gab keinen. Die Verwaltung hatte ihre Büros irgendwo anders. Wir hatten nur uns. Das war „Vertrauensarbeitszeit“ lange bevor es so jemand nannte. Uns konnte man sicher nicht vertrauen, aber die Arbeit wurde gemacht.

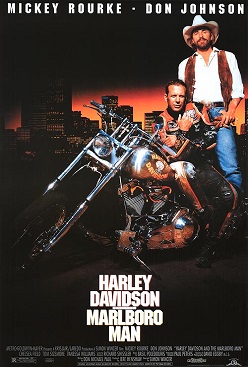

Beim Räumen und Auma-Setzen kam ich immer wieder mit Olaf ins Gespräch. Er war passionierter Motorradfahrer und machte mir, dem Führerscheinneuling, diverse Vorschläge fürs erste Bike. Einen Chopper wollte ich. Wegen des (heute) grotesken Films Harley Davidson and the Marlboro Man von 1991, dessen Lächerlichkeit ich als Mickey Rouke Fan einfach nicht erkannte. Easy Rider hatte ich nie gesehen.

Beim Räumen und Auma-Setzen kam ich immer wieder mit Olaf ins Gespräch. Er war passionierter Motorradfahrer und machte mir, dem Führerscheinneuling, diverse Vorschläge fürs erste Bike. Einen Chopper wollte ich. Wegen des (heute) grotesken Films Harley Davidson and the Marlboro Man von 1991, dessen Lächerlichkeit ich als Mickey Rouke Fan einfach nicht erkannte. Easy Rider hatte ich nie gesehen.

„Für Harley bis’te zu jung, has’ keine Wampe, ist zu teuer, rappelt, muss eigentlich immer ’n Bordmechaniker mitfahren. Du kannst nich schrauben, oder?“, sagte Olaf.

Nein, natürlich nicht.

„Also Japaner. Zuverlässig. Soll aber auch n bisschen abgehen, aber nich aussehen wie’n Kackstuhl. Ich sach ma, Suzuki LS 650, das wär was für dich.“ Ich hatte keine Ahnung, was das für ein Motorrad war. Noch heute, über 30 Jahre und 3 Motorräder später, hab ich meist nicht den Hauch einer Ahnung, wie ein Motorrad aussieht, wenn mir jemand an Motorradtreffs einen Typen- oder Markennamen plus Zahlen & Buchstabenkombinationen nennt. Olaf kannte sie alle. Ich wußte bloß, ich will was Cooles, ich will verdammt nochmal ein Mann sein. In dem Alter testet man Oberflächen als mögliche Seinsform und macht Rollen an recht banalen Dingen (T-Shirts, Fahrzeuge, Schuhe, Haare) fest. Ich: Moped, Lederhose, Bikerboots, lange Haare – ey super.

Am Abend (Internet gab es nicht) zum Bahnhof fahren, Zeitschriften kaufen. LS650, aha. Savage. Einzylinder, 27 PS (damals für Fahranfänger maximale Leistung) und – ja – geil! Am nächsten Tag Zeitschriftenstudium mit Olaf. Ein paar Anrufe wollte er am Abend für mich machen. Ich träumte bei meiner Siesta auf einem der Kistentürme schon davon, diesen Sommer die Landstraßen lang zu knattern. Am nächsten Tag der Dämpfer. Alles Mist oder schon verkauft. Aber Olaf hatte mir eine Checkliste geschrieben, so dass ich bei Verkaufsgesprächen die richtigen Fragen stellen und nicht wie ein Vollidiot rüberkommen würde. Was ich aber trotzdem immer tat. Denn spätestens nach zwei Fragen des Verkäufers flog ich auf und jedem Biker war klar, was ich über Motorräder nicht wusste: Alles.

Es dauerte noch ein paar Wochen, aber dann knatterte die „Suzi“ unter meinem Hintern. Mit Hochlenker (Apehanger), tiefergelegter Sitzbank, dicken Gasgriffen aus Leder, viel Chrom, schwarz lackiert – und ein Anzug beim Beschleunigen, dass man sich festhalten musste – plus die nicht zugelassene Auspuffrohre, natürlich wegen „BOA!“ und „BÄMM“. Gekauft hab ich sie von Heini, dem Ex meiner Freundin, der sie selbst umgebaut hatte.

Es dauerte noch ein paar Wochen, aber dann knatterte die „Suzi“ unter meinem Hintern. Mit Hochlenker (Apehanger), tiefergelegter Sitzbank, dicken Gasgriffen aus Leder, viel Chrom, schwarz lackiert – und ein Anzug beim Beschleunigen, dass man sich festhalten musste – plus die nicht zugelassene Auspuffrohre, natürlich wegen „BOA!“ und „BÄMM“. Gekauft hab ich sie von Heini, dem Ex meiner Freundin, der sie selbst umgebaut hatte.

Mit der Savage ging es zwei Jahre immer wieder von Bonn (Studium) nach Dortmund und zurück, einmal nach Italien und zurück, dann nach und schließlich durch Berlin. Aber die kurvenlose Ödnis Brandenburgs, mein neues Berlin-Image (eine Art Grungehippieintellektuellermöchtegern) und der laaaange Winter in Berlin brachte mich dazu, sie Ende der 90er zu verkaufen.

„Ich fahr nie Fahrrad, das schwitzt man im Sommer und lernt keine Weiber kennen“, ist die zweite Olaf-Weisheit, an die ich mich erinnere. Leider habe ich mit meiner Suzi immer nur Typen kennengelernt, die mit mir über Motorräder sprechen wollten – über PS, Zylinder, Modellreihen und Drehmoment. Aber geschwitzt hab ich nie. Olaf fuhr übrigens eine Honda CB 750 – das einzige Motorrad, dessen Namen und Aussehen ich mir merken kann – und das mich erkennen ließ, dass jeder Mensch ein seinem Alter und seinen ästhetischen Vorstellungen entsprechendes Fahrzeug hat.

Und ich erinnere mich, wie wunderbar es war, dass sich mit Anfang 20 ein Traum tatsächlich erfüllen lässt und für kurze Zeit, Selbstbild, Lebensgefühl und eine Maschine in der passenden Geschwindigkeit und Optik zusammenkommen – und einen voranbringen, immer weiter voran. „..,.looking vor Adventure“ und so weiter.

ZWEI: Brauerei

Ein weiterer, obszön gut bezahlter Aushilfsjob. 17 Mark 80 die Stunde. Die DAB Brauerei im Dortmunder Norden. Irgendwann zwischen Abitur, erstem Fehlgriff bei der Studienwahl und der etwas holprigen Umentscheidung, zum dann richtigen Studienfach hatte ich da angeheuert. Morgens um 5 rolle ich jetzt mit Mutters Golf durch die menschenleere, deswegen aber nicht schönere Stadt, die ich alsbald verlassen will. Unbedingt. Seitenfenster auf, kann ich den Geruch von trockenem Asphalt, Mittelstreifengrün, Dreck und Malz der nahenden Brauerei heute noch wachrufen.

Was für ein Leben ist das bloß, wo man immer um 5 zur Arbeit fährt?, fragt sich der 20-Jährige. Das ist Frühschicht. Bald wechsle ich in die Spätschicht, die meiner Lebensphase eher entspricht: Abends rausgehen, trinken, feiern, dann auspennen, bis 15 Uhr Zeit für „Erledigungen“ (zu Hause rumhängen), dann zur Arbeit und ab abends 10 repeat.

Bei der DAB gab es für mich eigentlich nur zwei Jobs: Packen oder Sortieren. Bierdosen aufstechen, das Bier sammeln, das dann zu Hansa neu verbaut wurde (so die Mär) oder Verwaltung gingen zum Glück an mir vorbei. Container-Packen bedeutete mit drei Mann in einer Schicht, zwei Container mit Dosenpaletten zu füllen – die gingen dann nach Australien oder USA oder sonstwo auf der Welt, wo man damals noch DAB Bier trank.

Bei der DAB gab es für mich eigentlich nur zwei Jobs: Packen oder Sortieren. Bierdosen aufstechen, das Bier sammeln, das dann zu Hansa neu verbaut wurde (so die Mär) oder Verwaltung gingen zum Glück an mir vorbei. Container-Packen bedeutete mit drei Mann in einer Schicht, zwei Container mit Dosenpaletten zu füllen – die gingen dann nach Australien oder USA oder sonstwo auf der Welt, wo man damals noch DAB Bier trank.

Sortieren bedeutet, in der Flaschenhalle die vielleicht 50 Paletten mit je 3x5x5 Kisten Leergut, alle Flaschenfarben durcheinander, farbenrein zu sortieren. Weiße und weiße, grüne und grüne, braune und braune zusammen, alles wieder aufstapeln, Band drum, Stapler rufen. Eine unfassbar dämliche, monotone, laute, stinkende und sehr erfüllende Arbeit war das. Meditation.

Da redete man mal drei Stunden kein Wort, jeder sortiert nur und geht seinen Gedanken nach. Manchmal höre ich dabei mit dem Walkman Musik und dann wieder nur das Klirren und Rumpeln der Bierkisten. Manchmal arbeiten die Kollegen, andere Aushilfen, aber auch immer zwei, drei Festangestellte, parallel die Palettenreihen in der Halle von links nach rechts durch. Eine Art verrücktes Rennen, immer mal der eine, dann wieder der andere eine halbe, eine oder gar zwei Paletten voraus, dann Aufholjagd.

Dazu Trash-Talk vom Feinsten: groteske Lottoträume, übelwitzige Beleidigungen, Fußballweisheiten, Autos, die man nie haben würde, Frauen, die man nie ansprechen wird, Probleme im Siedlungshaus, Ehefrauen, Schwiegermütter, halbkriminelle Brüder, Schrebergartenweisheiten, dazu Partyabenteuer und Fickgeschichten. Eine Männerwelt, rough und tough – für einen kleinen Abiturienten aus Dortmunds Süden das Tor zur Welt.

Als zukünftiger Politikstudent heiße ich in der Flaschenbierhalle nur nur „Kanzler“. Andere heißen der Russe, der Flachmann, der Lange, der Türke, der Aufgedunsene. Für mich Bürgersöhnchen ist das eine Art Bahnhofsvorplatz der Lebensentwürfe. Die Vorarbeiter, Schichtleiter und Weißhemden sind weit weg. Einige Monate habe ich also zu tun mit schon morgens volltrunkenen Staplerfahrern, ehemaligen Ingenieuren aus der Türkei, die jetzt Flaschen sortierten (was für einen Verschwendung!), Ex-Dies-und-Das-Typen, die hier Doppelschichten knechten, um ihr Häuschen nicht zu verlieren, lustige Taugenichtse und Lebenskünstler und ein paar Pädagogik- und Maschinenbaustudenten. Tagsüber stehen wir zusammen wie die Flaschen in den gemischter Bierkisten: ein paar halbkaputt, halbvoll, mit und ohne Etikett, verkratzt oder glatt, gebraut in Dortmund oder sonstwo auf der Welt – bis wir abends wieder in unserer sortierten Kiste in den verschiedenen Stadtteilen und Milieus landen. Das Privileg, selbst entscheiden zu können, was ich machen will, ja dieses naive Selbstvertrauen, auch alles machen zu können, was ich will – beruflich, mit meinem ganzen kleinen Leben – erkannte ich trotz seiner Offensichtlichkeit erst Jahre später.

Als zukünftiger Politikstudent heiße ich in der Flaschenbierhalle nur nur „Kanzler“. Andere heißen der Russe, der Flachmann, der Lange, der Türke, der Aufgedunsene. Für mich Bürgersöhnchen ist das eine Art Bahnhofsvorplatz der Lebensentwürfe. Die Vorarbeiter, Schichtleiter und Weißhemden sind weit weg. Einige Monate habe ich also zu tun mit schon morgens volltrunkenen Staplerfahrern, ehemaligen Ingenieuren aus der Türkei, die jetzt Flaschen sortierten (was für einen Verschwendung!), Ex-Dies-und-Das-Typen, die hier Doppelschichten knechten, um ihr Häuschen nicht zu verlieren, lustige Taugenichtse und Lebenskünstler und ein paar Pädagogik- und Maschinenbaustudenten. Tagsüber stehen wir zusammen wie die Flaschen in den gemischter Bierkisten: ein paar halbkaputt, halbvoll, mit und ohne Etikett, verkratzt oder glatt, gebraut in Dortmund oder sonstwo auf der Welt – bis wir abends wieder in unserer sortierten Kiste in den verschiedenen Stadtteilen und Milieus landen. Das Privileg, selbst entscheiden zu können, was ich machen will, ja dieses naive Selbstvertrauen, auch alles machen zu können, was ich will – beruflich, mit meinem ganzen kleinen Leben – erkannte ich trotz seiner Offensichtlichkeit erst Jahre später.

In der müffelnden Flaschenhalle oder dem scheiß-heißen Container, mit diesen Männern aus allen möglichen Ländern und sozialen Kontexten spielte meine Herkunft keine Rolle – aber nur für mich nicht. Meine Naivität und Gelassenheit wurde gehalten von finanzieller Sorglosigkeit eines west-deutschen Vorstadtlebens. „Der Kanzler“ von damals hatte einfach keine Ahnung von nix. Ein Studium und viele Jahre später wurde mir klar: Gelingen und Versagen, Aufstieg und Steckenbleiben sind Ergebnis von Zufall, den Grenzen des eigenen Wachstums in den bestehenden Verhältnissen, von Vorurteilen und kulturellen Codes, von Netzwerken, die die einen eben haben und andere nicht. Dieser Job hat sich in vielerlei Hinsicht ausgezahlt für mich.

DREI: Vaters Büro

In Dortmund Hörde, etwas weg vom heutigen „Hafen“ am Phönixsee, lag das Büro meines Vaters. Unten in der 90 Grad Kurve der Faßstraße brannte noch „die Fackel“ – ein 80 Meter hoher Schornstein, auf dem Gas aus dem nahen Stahlwerk abgefackelt wurde. Mein Vater hatte ein Steuerbüro mit rund zwanzig Angestellten. Unter den Mitarbeiterinnen ein paar ältere Damen, die mich aufwachsen sahen, bei Besuchen bespaßten und Zettel vollstempeln ließen. Einige hätte ich wohl Tante oder Onkel genannt, wie viele der Freunde meiner Eltern, aber sie blieben für mich immer Frau Bösing oder Herr Stibane oder Fräulein (!) – gesprochen „Freun“ Lücke – aus Papas Büro.

Zuerst hatte mein Vater Räume in einem kleinen Altbau neben Hördes kleiner Einkaufsstraße gemietet: Holzdielen, hohe Decken, schwere Holztüren, jeder Schritt eine Mischung aus Knarzen und Knacken. Die Büros hatten riesige Fenstern, die aber wegen der engen Gasse, in der das Haus lag, trotzdem nicht viel Licht brachten. Im Büro meines Vaters stand ein massiger Eichenholz-Schreibtisch mit Löwenfüßen, darauf der Teller-große Glasaschenbecher, in dem immer eine Kippe brannte. Daneben eine weiße Kaffeetasse und überall Leitzordner. Es folgte aus Expansionsgründen ein paar Jahre später der Umzug in einen funktionalen Bau 500 Meter Luftlinie entfernt, gegenüber der da schon stillgelegten Stiftsbrauerei und dem gigantischen Stahlwerk, das heute der seelenlose Phönixsee ist. Was architektonisch vorher Kanzlei am Bülowbogen gewesen war, wurde dann leider Capitol Versicherung wie bei Stromberg: Teppichboden, Glastüren, kleine Einheiten, schmale Flure mit Kopierern und Teeküchen, Bürostühle, Bürobeleuchtung, Büropflanzen, erste „EDV Einheiten“.

Zuerst hatte mein Vater Räume in einem kleinen Altbau neben Hördes kleiner Einkaufsstraße gemietet: Holzdielen, hohe Decken, schwere Holztüren, jeder Schritt eine Mischung aus Knarzen und Knacken. Die Büros hatten riesige Fenstern, die aber wegen der engen Gasse, in der das Haus lag, trotzdem nicht viel Licht brachten. Im Büro meines Vaters stand ein massiger Eichenholz-Schreibtisch mit Löwenfüßen, darauf der Teller-große Glasaschenbecher, in dem immer eine Kippe brannte. Daneben eine weiße Kaffeetasse und überall Leitzordner. Es folgte aus Expansionsgründen ein paar Jahre später der Umzug in einen funktionalen Bau 500 Meter Luftlinie entfernt, gegenüber der da schon stillgelegten Stiftsbrauerei und dem gigantischen Stahlwerk, das heute der seelenlose Phönixsee ist. Was architektonisch vorher Kanzlei am Bülowbogen gewesen war, wurde dann leider Capitol Versicherung wie bei Stromberg: Teppichboden, Glastüren, kleine Einheiten, schmale Flure mit Kopierern und Teeküchen, Bürostühle, Bürobeleuchtung, Büropflanzen, erste „EDV Einheiten“.

Da arbeitete ich eine Weile während der Sommerferien – warum weiß ich gar nicht mehr. Geld? Einblick in Vaters Berufsleben? Praktikum? Fakt ist: Was ich da machen musste, ließ mich eine unumstößliche Entscheidung treffen: Büro? Niemals. Kaffee kochen. Brötchen für die Belegschaft holen. Schließfächer bei den Banken und der Post abklappern und Schecks und Briefe einsammeln. Mittagessen holen (Wieder Brötchen / Pommes / Pizza). Lohnsteuerbescheide kopieren und Telefondienst. Auch wenn ich wohl zu wenig mehr fähig war, so waren diese drei Wochen der Todesstoß für den Wunsch meines Vaters, dass ich Jura studiere und mit meinem Bruder, der BWL studierte, die Kanzlei eines Tages übernehmen würde.

Meine Eltern, 1980er

Überhaupt: Was MACHT ein Steuerberater überhaupt? Das blieb mir bis zuletzt ein Rätsel, weil mein Vater eigentlich nur telefonierte und Dokumente abzeichnete und sich mit Mandanten im „Treppchen“ zum Essen traf und einmal im Jahr zu einem großen Steuerberatertreffen nach Travemünde fuhr.

Und dann war da Frau Bösing, die in einem unglaublichen Tempo blind in eine Rechenmaschine Belege einbuchte, andere Mitarbeiterinnen, die irgendwas an einem Bildschirm machten und wieder andere, die Akten anlegten, Papiere ein- oder aufhefteten. Manchmal kamen Leute vorbei, dann wurden die Türen zum Büro meines Vaters geschlossen für ein Gespräch, manchmal fuhr ich mit zu Mandanten – Klempner, Friseure, Fahrlehrer, Kneipenbetreiber, Autohändler – das unternehmerische Fußvolk der Stadt. Ärzte und Rechtsanwälte und Großunternehmer waren eher keine Kunden.

Die Mandanten kannte ich häufig nicht nur als Akte, sondern erlebte sie in ihren Berufen. Denn ich musste alle benötigten Dienstleistungen bei Mandanten meines Vaters in Anspruch nehmen. Nur zu dem einen Friseur gehen, Petrusch in Hombruch, der zwar nett, aber überhaupt keine Ahnung von Jugendschnitten hatte, weil 90% der Kundinnen alte Leute waren. Oder musste zur der einen Fahrschule fast eine Stunde bis nach Ewing fahren, oder Tanken nur bei der Freien Tanke an der Hagener Straße oder mein erstes Auto bei dem einem Honda Gebrauchtwagen-Händler kaufen, statt den erflehten Mini von einem Freund zu bekommen. Auch die Handwerker, Reifenhändler waren alles Mandanten, sogar die Gastwirte oder Pizzabäcker, wo wir essen gingen. Eine Hand wäscht die andere und Geschäftszeiten waren immer, auch am Tresen im Haus Flinsbach.

Die Mandanten kannte ich häufig nicht nur als Akte, sondern erlebte sie in ihren Berufen. Denn ich musste alle benötigten Dienstleistungen bei Mandanten meines Vaters in Anspruch nehmen. Nur zu dem einen Friseur gehen, Petrusch in Hombruch, der zwar nett, aber überhaupt keine Ahnung von Jugendschnitten hatte, weil 90% der Kundinnen alte Leute waren. Oder musste zur der einen Fahrschule fast eine Stunde bis nach Ewing fahren, oder Tanken nur bei der Freien Tanke an der Hagener Straße oder mein erstes Auto bei dem einem Honda Gebrauchtwagen-Händler kaufen, statt den erflehten Mini von einem Freund zu bekommen. Auch die Handwerker, Reifenhändler waren alles Mandanten, sogar die Gastwirte oder Pizzabäcker, wo wir essen gingen. Eine Hand wäscht die andere und Geschäftszeiten waren immer, auch am Tresen im Haus Flinsbach.

Die Hörder „Fackel“

Mein Vater ging jeden Morgen mit grauer Stoffhose und wechselnden Sakkos, gern Karo oder Tweed ins Büro, kam Mittags zum Essen nach Haus, fuhr wieder ins Büro. Und in der Zeit, als ich dort arbeitet, fuhr ich mit ihm. Vermutlich. Kann mich leider an kein Gespräch mit ihm erinnern. Auch nicht, ob wir über Arbeiten und Beruf allgemein sprachen, ob meine (vagen) Zukunfts-Ideen ein Thema waren oder eventuell die Langeweile, die mich bis in die Fingerspitzen füllte, wenn ich in seinem Büro von 8.30 Uhr bis 4 arbeitete.

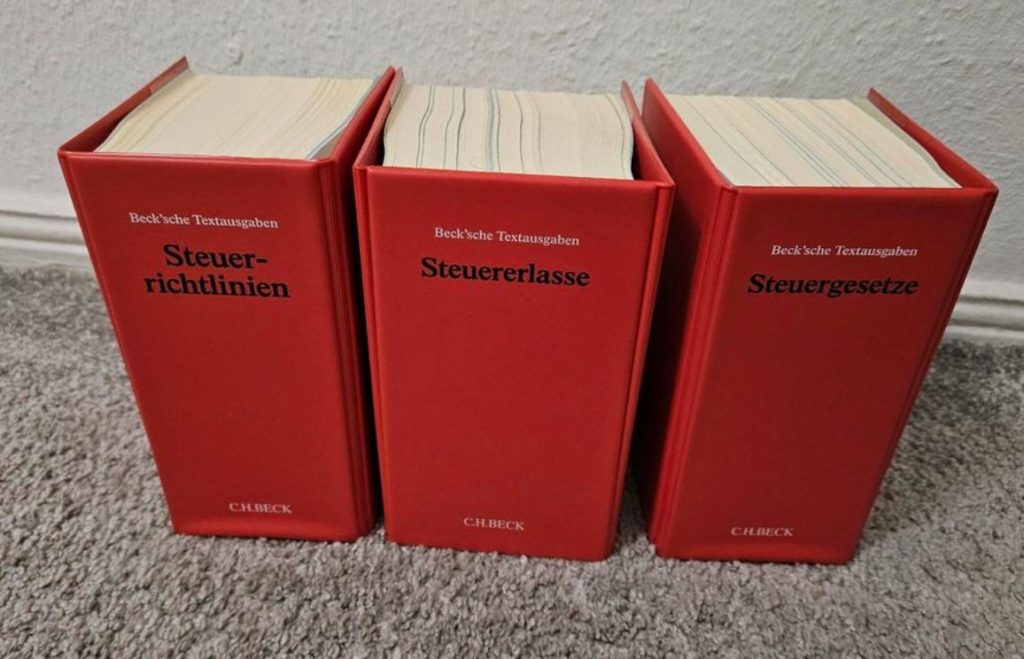

Warum nur interessierte mich das alles ÜBERhaupt nicht? Die Antwort hat auch mit den kleinen roten Ordnern der Beckschen Steuergesetz- und Richtliniensammlung zu tun, in deren 8000 Seiten verteilt auf zig Bände ich Tag für Tag Ergänzungen von Gesetzen oder Gesetzeskommentaren einheften musste. Und so habe ich nach all den beim Metzger gekauften Fleischwurst und Mettbrötchen, den kleinen schwarzen Geldfauteuils mit Schlüsseln und Briefen und Schecks und Geld, den Kontoauszugsordnern und Leitzakten, den Rechnenmaschinen und PC Arbeitsplätzen, den Yucca Palmen und Kaffeeflecken in der Teeküche danach nie wieder zurück in ein Büro gefunden – nicht für länger jedenfalls.

Zum einen, weil ich nach zwei Versuchen ihm Abstand von zehn Jahren erkannte, dass ich als  Angestellter total ungeeignet bin. Ich habe noch in jedem Büro meines Lebens irgendwann dieses sirrende Gefühl im Bauch bekommen – irgendwo zwischen Anspannung, Fluchtinstinkt und Langeweile. Ich könnte in einer Psychoanalyse wohlmöglich herausarbeiten, was genau am Ort Büro eigentlich so quälend für mich ist und was das mit meinem Vater und unserer Beziehung zu tun hat. Stattdessen hab ich die meiste Zeit selbständig und ohne Kollegen und Chef gearbeitet, wo ich wollte: zu Hause, im Mietbüro, an einer Strandbude, in einem Coworking Haus, im Café.

Angestellter total ungeeignet bin. Ich habe noch in jedem Büro meines Lebens irgendwann dieses sirrende Gefühl im Bauch bekommen – irgendwo zwischen Anspannung, Fluchtinstinkt und Langeweile. Ich könnte in einer Psychoanalyse wohlmöglich herausarbeiten, was genau am Ort Büro eigentlich so quälend für mich ist und was das mit meinem Vater und unserer Beziehung zu tun hat. Stattdessen hab ich die meiste Zeit selbständig und ohne Kollegen und Chef gearbeitet, wo ich wollte: zu Hause, im Mietbüro, an einer Strandbude, in einem Coworking Haus, im Café.

Dass ich ein kliiiitzekleines Problem mit Autoritäten habe, mag dazu auch beigetragen haben. Aber auch die Erfahrung, ungeeignet für büropolitische Ränkespiele und Intrigen zu sein, für passiv-agressive Kolleg*innen, stundenlange Besprechungen ohne Ergebnis, Verwaltungsvorschriften, Urlaubsanträge und Mahlzeit!-oder „Hoch die Hände, Wochenende“ Rufe quer über den Flur.

Heute ist im Büro meines Vaters ein Luxary Nails Beauty Studio, daneben ein iPhone Reparaturladen und ein Subway. Die Fackel ist lang abgerissen, am einst nur 300 Meter entfernten Standort des gigantischen Stahlwerks ist heute ein See und rund herum würfelartige pseudo-moderne Bungalows für Besserverdienende. Mein Vater würde staunen: über sein Hörde, seine Stadt, vielleicht auch ein bisschen über mich. Der zwar auch Selbständiger wurde, aber solo und mit ganz anderen Dingen sein Geld verdient heute.