Die Natur, draußen, allein, die Begegnung dort mit dem Nichts, aber auch mit Menschen, daraus sind die letzten drei Nächte aus 49 Jahren.

Sheltering Sky

Sie ist, wie gedacht. Wie erhofft. Da ist wirklich nichts. Und niemand. In der Wüste. Auf Kamelen reiten ist allerdings weder bequem noch romantisch, sondern so anstrengend, als würde man auf einem Bullen reiten, nur eben in Zeitlupe. Deswegen ging ich die vier Tage in der Wüste lieber zu Fuß. Ich fühlte mich wohl hinter den fünf Kamelen vor mir und den drei Reitern: einem Beduinen, einem Amerikaner, einer deutschen Studentin. Das waren zwei Freunde, die ich in Kairo kennengelernt hatte. Die drei anderen schwappten dort oben auf den Tieren in kreisförmigen. Bewegungen hin und her.

„Rausrausraus!“, hatten Alex, Christine und ich nach vier Wochen in Kairo geschrieen. Raus aus diesem staubigen, gigantisch lauten, lärmenden, wuselnden zig Millionen-Menschen Ort, in dem alles zubetoniert und gemauert ist. Und was nicht gemauert ist, besteht aus Sand und Staub. Uns in der Mitte von allem der Nil.

Kairo, wo man als Ausländer jeden Tag 100 mal ein freundliches „Hello Mister, where you from?“ hört, dann antwortet und je nach Englischkenntnissen in kurze Gespräche verwickelt wird. Die erste Woche jedenfalls antworteten wir. In der zweiten Woche gaben wir als Antwort Fantasieländer als Herkunft an, Lummerland, Atlantis, Alpha Centauri oder existierende Länder, zu denen dem Gegenüber garantiert keine weitere Frage einfiel: „I am from Island.“ Schweigen. Wir konnten weiter gehen. Beim  nächsten: „From Rumania!“ Große Augen. Weitergehen. In der dritten Woche hatten wir nicht mal mehr dafür Kraft. Also nur lächeln oder freundlich stumm nicken und ab. Zu viel, zu viele, zu lang, zu oft, zu identisch, zu nett gemeint und zeitraubend. Kairo ist auch die Stadt, in der man achtspurige Straßen zu 12-spurigen gemacht werden, die man überquert, indem man dabei den Kopf nur unmerklich nach links und rechts wendet, bloß aus dem Augenwinkel beobachtet, um wie ein Irrer oder Blinder dann hinüber zu gehen und sich wie Super Mario von Spur zu Spur bis zur anderen Seite zu arbeiten, dabei immer die eine Lücke zwischen den klapprigen Taxen, Minibussen, Eselskarren und und nie endenden Strömen von Fiats und Peugots zu schlüpfen.

nächsten: „From Rumania!“ Große Augen. Weitergehen. In der dritten Woche hatten wir nicht mal mehr dafür Kraft. Also nur lächeln oder freundlich stumm nicken und ab. Zu viel, zu viele, zu lang, zu oft, zu identisch, zu nett gemeint und zeitraubend. Kairo ist auch die Stadt, in der man achtspurige Straßen zu 12-spurigen gemacht werden, die man überquert, indem man dabei den Kopf nur unmerklich nach links und rechts wendet, bloß aus dem Augenwinkel beobachtet, um wie ein Irrer oder Blinder dann hinüber zu gehen und sich wie Super Mario von Spur zu Spur bis zur anderen Seite zu arbeiten, dabei immer die eine Lücke zwischen den klapprigen Taxen, Minibussen, Eselskarren und und nie endenden Strömen von Fiats und Peugots zu schlüpfen.

Kairo, wo man von Unbekannten zum Tee eingeladen wird, wo es drei mal am Tag an der Tür läutet, obwohl wir unter den Millionen niemanden kennen, aber immer jemand uns kennenlernen will oder Honig vorbeibringt, oder Koshari oder unsere Messer schleifen will. Kairo, wo man sich in räudigen Ecken der Stadt trotzdem so sicher und gut aufgehoben fühlen wie fremd, so gesehen wie unsichtbar, so freundlich behandelt wie bestaunt. Kairo ist grandios – aber sehr, sehr laut, sehr sehr staubig, und sehr sehr heiß – von 5 morgens bis nachts um 1. Und so war klar in Woche drei: Wir müssen raus hier. Nur kurz bitte. Einmal Stille, Leere und frische Luft. Also 10 Stunden Busfahrt Richtung Sinai. Einige Kilometer vor der Grenze zu Israel, am Roten Meer heuern wir einen Guide an. Und er führt uns am nächsten Tag hinaus, über die eine Straße an der Küste und dann hinein in 50.000 Quadratkilometer Leere.

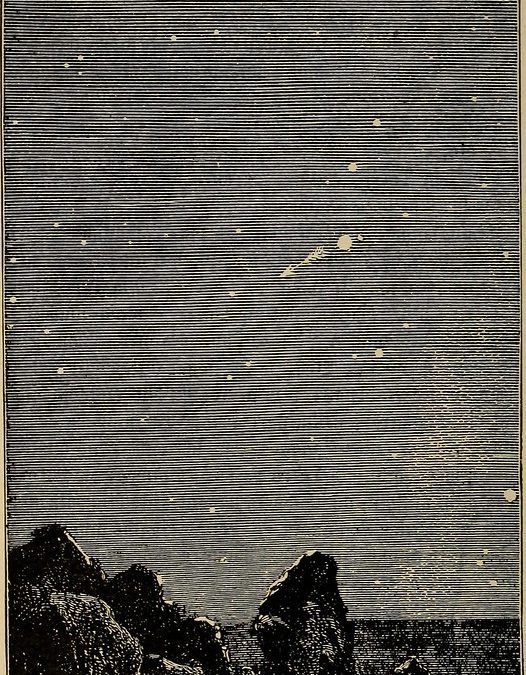

Und scheinbar in der Mitte von diesem Nichts sind wir nun, am Rand eines Canyons. Um uns blass rote Felsen, blass gelbe und blass grüne Felsen, der Rest, wirklich alles sonst in blassem Beige. Darüber ein blassblauer Himmel. Die Augen bleiben an allem vollfarbigen hängen, hier ein tiefschwarzer Käfer, da eine rote Blüte am Boden. Und dann halten wir an, kein erkennbar geeigneter Ort zum Halten, keine schützende Wand nur ein Fels mitten im Sand – aber unser Ort für die Nacht. In einem Sandloch wird ein Feuer entzündet, darin Brot gebacken. Und dann knipst jemand das Licht aus – nachdem alles um uns, jeder Stein, jeder verdorrte Ast für einige Minuten Technicolor und 70mm Lawrence von Arabien Optik bekommt. Wie ein letztes Aufbäumen des LichtsIn der Nacht liegen wir dann unter einem nie zuvor gesehenen Sternenhimmel. Als habe jemand hinter schwarzem Chintzstoff einen Scheinwerfer angeschaltet und durch die Weblöcher falle das Licht. Als gäbe es hinter dem Stoff eine ganze Welt, in de strahlender Tag herrscht. Wie in einem Vogelkäfig mit einem Tuch abgedeckt kommen wir uns vor. Wir rauchen, wir starren, wir wälzen uns lachend über Felsen, die Stimmen verlieren sich, als wenn man in ein Kissen spricht. Der Guide erzählt am Feuer, die Wüste sei von einem großen Tier auf die Erde gespuckt worden, wir seien also bloß das Innere der Welt nach Außen gewürgt. Jedenfalls verstanden wir ihn so.

Und scheinbar in der Mitte von diesem Nichts sind wir nun, am Rand eines Canyons. Um uns blass rote Felsen, blass gelbe und blass grüne Felsen, der Rest, wirklich alles sonst in blassem Beige. Darüber ein blassblauer Himmel. Die Augen bleiben an allem vollfarbigen hängen, hier ein tiefschwarzer Käfer, da eine rote Blüte am Boden. Und dann halten wir an, kein erkennbar geeigneter Ort zum Halten, keine schützende Wand nur ein Fels mitten im Sand – aber unser Ort für die Nacht. In einem Sandloch wird ein Feuer entzündet, darin Brot gebacken. Und dann knipst jemand das Licht aus – nachdem alles um uns, jeder Stein, jeder verdorrte Ast für einige Minuten Technicolor und 70mm Lawrence von Arabien Optik bekommt. Wie ein letztes Aufbäumen des LichtsIn der Nacht liegen wir dann unter einem nie zuvor gesehenen Sternenhimmel. Als habe jemand hinter schwarzem Chintzstoff einen Scheinwerfer angeschaltet und durch die Weblöcher falle das Licht. Als gäbe es hinter dem Stoff eine ganze Welt, in de strahlender Tag herrscht. Wie in einem Vogelkäfig mit einem Tuch abgedeckt kommen wir uns vor. Wir rauchen, wir starren, wir wälzen uns lachend über Felsen, die Stimmen verlieren sich, als wenn man in ein Kissen spricht. Der Guide erzählt am Feuer, die Wüste sei von einem großen Tier auf die Erde gespuckt worden, wir seien also bloß das Innere der Welt nach Außen gewürgt. Jedenfalls verstanden wir ihn so.

Und natürlich kamen später, in unseren Schlafsäcken in den Himmels starrend die ganz großen lebenslangen Fragen, die immer ohne Antwort bleiben. Von da stammen wir und dahin verschwinden wir wieder nach dem absolut unerheblichen, lächerlich kurzen Wimpernschlag Lebenszeit. Aber die haben wir in der Nacht gespürt. Das wird hypnotisch nach ein paar Stunden. Und die Zeit zieht sich zurück wie Wasser im Sand versickert.

Und natürlich kamen später, in unseren Schlafsäcken in den Himmels starrend die ganz großen lebenslangen Fragen, die immer ohne Antwort bleiben. Von da stammen wir und dahin verschwinden wir wieder nach dem absolut unerheblichen, lächerlich kurzen Wimpernschlag Lebenszeit. Aber die haben wir in der Nacht gespürt. Das wird hypnotisch nach ein paar Stunden. Und die Zeit zieht sich zurück wie Wasser im Sand versickert.

Viele Jahre später las ich einen Satz in Paul Bowles The Sheltering Sky (Der Himmel über der Wüste), der dazu passte.

“The desert landscape is always at its best in the half-light of dawn or dusk. The sense of distance lacks: a ridge nearby can be a far-off mountain range, each small detail can take on the importance of a major variant on the countryside’s repetitious theme. The coming of day promises a change; it is only when the day had fully arrived that the watcher suspects it is the same day returned once again–the same day he has been living for a long time, over and over, still blindingly bright and untarnished by time.”

Island im Elfenkessel

Eine Beauftragte für Elfen und Trolle gibt es auf Island. Und Island braucht sie, um Straßen um die Wohngebiete der Wesen herumzuführen und keine Hotels an den falschen Stellen zu bauen. Und ist man einmal auf diesem Vulkanplateau mitten im Atlantik, braucht es nur eine Nacht irgendwo da draußen, dann erscheint ein solches Amt vollkommen plausibel. Ich hatte schon bei der Fahrt mit dem Bus vom Flughafen Richtung Reykjavik das unerklärliche Gefühl, nach Haus zu kommen, am  richtigen Ort zu sein. Ein paar Tage später baten wir den Fahrer eines anderen Bus anzuhalten. Irgendwo an der Westküste, am Rand der Ringstraße, die Islands umrundet. Wir dachten, hier bleiben wir, schauen, was passiert. Wir hatten sowieso keinen Plan über „Durch Island wandern“ hinaus. Eine Art Hufeisen aus Fels lag da einige hundert Meter neben der Straße, ein Hufeisen, das vielleicht ein gigantisches Wesen in der Nähe der Küste verloren hatte. Da schleppten wir unsere Rucksäcke hinein, bauten das Zelt auf, kochten ein Tütenessen und warteten auf etwas. Das nicht geschah. Nur war da außer dem ewigen Wind von Anfang an noch etwas. Etwas in, auf und unter der Landschaft. Etwas, das auch für Esoterik absolut unempfindliche Menschen wie uns spürbar war: so eine Art Spannung oder Kraftfeld. Nein, das hatte nichts nicht mit Vulkanen oder Geysiren zu tun. Auch nicht mit Fantasie oder Sehnsucht. Vermutlich auch nicht mit Elfen. Jedenfalls sammelte sich die Energie an diesem Ort, wie Wasser in einer Senke nach dem Regen.

richtigen Ort zu sein. Ein paar Tage später baten wir den Fahrer eines anderen Bus anzuhalten. Irgendwo an der Westküste, am Rand der Ringstraße, die Islands umrundet. Wir dachten, hier bleiben wir, schauen, was passiert. Wir hatten sowieso keinen Plan über „Durch Island wandern“ hinaus. Eine Art Hufeisen aus Fels lag da einige hundert Meter neben der Straße, ein Hufeisen, das vielleicht ein gigantisches Wesen in der Nähe der Küste verloren hatte. Da schleppten wir unsere Rucksäcke hinein, bauten das Zelt auf, kochten ein Tütenessen und warteten auf etwas. Das nicht geschah. Nur war da außer dem ewigen Wind von Anfang an noch etwas. Etwas in, auf und unter der Landschaft. Etwas, das auch für Esoterik absolut unempfindliche Menschen wie uns spürbar war: so eine Art Spannung oder Kraftfeld. Nein, das hatte nichts nicht mit Vulkanen oder Geysiren zu tun. Auch nicht mit Fantasie oder Sehnsucht. Vermutlich auch nicht mit Elfen. Jedenfalls sammelte sich die Energie an diesem Ort, wie Wasser in einer Senke nach dem Regen.

Wir gingen ins Zelt, richtig dunkel wurde es so weit im Norden erst spät. Ich würde es eine kindliche Furcht nennen, die uns beide erfasste. Wir legten uns in die Schlafsäcke. Irgendwie wussten wir, es würde nichts passieren, aber dieser Ort schlug eine Klaviertaste in uns an, die nicht mehr verhallte. Wir lasen, wir wälzten uns, wir spielten Karten, wir teilten Schokolade, wir lasen weiter, schrieben wirres Zeug auf und lagen irgendwann einfach da. Der Wind war weg. Es war sehr dunkel. Wir verließen nicht nochmal das Zelt. Am nächsten Morgen sprachen wir auch beim Campingkaffee auf dem Hufeisenfelsen hockend nur das Nötigste. Keine Analyse, keine Hilfskonstruktionen, keine Rettung in Humor oder Ironie, um Raum zwischen das Gefühl und die Gedanken zu bringen. „Seltsamer Ort. Geil.“, sagte mein Reisekumpan bloß. Und dann liefen wir zurück zur Ringstraße.

Wir gingen ins Zelt, richtig dunkel wurde es so weit im Norden erst spät. Ich würde es eine kindliche Furcht nennen, die uns beide erfasste. Wir legten uns in die Schlafsäcke. Irgendwie wussten wir, es würde nichts passieren, aber dieser Ort schlug eine Klaviertaste in uns an, die nicht mehr verhallte. Wir lasen, wir wälzten uns, wir spielten Karten, wir teilten Schokolade, wir lasen weiter, schrieben wirres Zeug auf und lagen irgendwann einfach da. Der Wind war weg. Es war sehr dunkel. Wir verließen nicht nochmal das Zelt. Am nächsten Morgen sprachen wir auch beim Campingkaffee auf dem Hufeisenfelsen hockend nur das Nötigste. Keine Analyse, keine Hilfskonstruktionen, keine Rettung in Humor oder Ironie, um Raum zwischen das Gefühl und die Gedanken zu bringen. „Seltsamer Ort. Geil.“, sagte mein Reisekumpan bloß. Und dann liefen wir zurück zur Ringstraße.

Ich kann heute gar nicht mehr sagen, ob wir je wieder über diese Nacht sprachen. Und jetzt, wo ich dies schreibe, glaube erinnert sich auch an diesem Ort etwas an uns im August 1998. Irgendwann komme ich zurück.

Into the Wild, USA

„Grasshopper“ nannte sich der Anhalter. Er stand mitten im Nichts irgendwo hinter Santa Fee in New Mexiko. Ein junger Typ mit Wuschelhaaren und nur einer kleinen Umhängetasche. „Wo willst du hin?“, fragten wir. „Weiter.“, sagt er. „Dann steig ein.“ Dies Begegnung führte zu weiteren Begegnungen und einem Tag und einer Nacht, die seitdem für mich alles, was die USA sein können, was sie waren und sind und sein wollen, in sich trägt. Ganz aktuell im Film Nomadland – das alles gibt es. Ich hab es gesehen und darin ist etwas vom Geist des Landes: Unter der Freiheit auch die Einsamkeit und unter der Weite auch die Trauer.

Wir fuhren zusammen mit Grasshopper zur Farm eines Freundes, die unterhalb einer Landstraße lag. Dort standen die bekannten Autowracks vor der Tür, in einer Scheune einige Motorräder, drin eine bunte Truppe aus Hippies, Rentnern und Kindern auf ein paar Sofas, links ein Fernseher, rechts ein Waffenschrank. Wir müssen nur was holen, waren Grasshoppers Worte. Wir könnten mitkommen. Wollten mitkommen. Beim Café die Gespräche über Ufos und die Kraft von Mutter Erde, die man in New Mexiko sehr oft führt, auch mit Leuten, die wirklich nicht danach aussehen, aber schwören, sie hätten schon einige gesehen – man müsse nur Geduld haben. Wie bei Walen auf hoher See. Wir in unserem Blue Star VW Bus mit Han & Chewie auf der Windschutzscheibe und Indianer Trommel aus einem Reservat erschienen wir vermutlich wie natürliche Gesprächspartner für all diese Themen. „Are there German UFOs?“

Wir fuhren zusammen mit Grasshopper zur Farm eines Freundes, die unterhalb einer Landstraße lag. Dort standen die bekannten Autowracks vor der Tür, in einer Scheune einige Motorräder, drin eine bunte Truppe aus Hippies, Rentnern und Kindern auf ein paar Sofas, links ein Fernseher, rechts ein Waffenschrank. Wir müssen nur was holen, waren Grasshoppers Worte. Wir könnten mitkommen. Wollten mitkommen. Beim Café die Gespräche über Ufos und die Kraft von Mutter Erde, die man in New Mexiko sehr oft führt, auch mit Leuten, die wirklich nicht danach aussehen, aber schwören, sie hätten schon einige gesehen – man müsse nur Geduld haben. Wie bei Walen auf hoher See. Wir in unserem Blue Star VW Bus mit Han & Chewie auf der Windschutzscheibe und Indianer Trommel aus einem Reservat erschienen wir vermutlich wie natürliche Gesprächspartner für all diese Themen. „Are there German UFOs?“

Man rauchte American Spirit Zigaretten (die gab es in Europa noch nicht, wie auch Starbucks und Subway noch nicht – wir schreiben das Jahr 1996) und die meisten hatten zwei Jobs, um über die Runden zu kommen. Mit Grasshopper und einem aus der Truppe wanderten wir hinter der Hütte in den Wald, etwa eine Stunde einen Berg hinauf, dann vom Weg runter quer durch die Botanik bis zu einer Lichtung. Hier wuchsen ein paar Marihuana Pflanzen, eine davon reif für die Ernte. Grasshoppers Pflanze. Nach der Ernte wurde ordentlich im Keller der Farm aufgehängt und dann bekamen wir für die weite Reise bis Seattle noch eine Tüte mit – „But take care.“ Lächeln. Und weiter ging die Fahrt Richtung Taos. Grasshopper mit dabei, der hier seit „some years“ in der Gegend unterwegs war, obwohl er eigentlich aus dem Norden stammte. Jahre später sah ich „Into the Wild“, den Film von Sean Penn, in dem es um den jungen Sinnsucher Christopher McCandless geht, der  nur ein paar Jahre zuvor auf tragische Weise in Alaska gestorben war. Unser Grasshopper und McCandless kamen vom gleichen Stamm, wären Freunde geworden, wenn nicht in beiden auch diese USA Rastlosigkeit und diese aus europäischer Sicht befremdliche Bindungslosigkeit gewesen wäre. Zusammen mit diesem riesigen Land und seiner Geschichte erwächst ein Alleine-Machen-Wollen, auch allein machen können, diese Maverick Leben und Lonsome Ranger Einstellung, die diese überwältigende Landschaft triggert.

nur ein paar Jahre zuvor auf tragische Weise in Alaska gestorben war. Unser Grasshopper und McCandless kamen vom gleichen Stamm, wären Freunde geworden, wenn nicht in beiden auch diese USA Rastlosigkeit und diese aus europäischer Sicht befremdliche Bindungslosigkeit gewesen wäre. Zusammen mit diesem riesigen Land und seiner Geschichte erwächst ein Alleine-Machen-Wollen, auch allein machen können, diese Maverick Leben und Lonsome Ranger Einstellung, die diese überwältigende Landschaft triggert.

How does it feel, how does it feel? / To be without a home / Like a complete unknown, like a rolling stone.

Wir fuhren weiter Richtung Taos, wo wir am Stadtrand einen alten Freund (klingt immer komisch, wenn ein Typ Anfang 20 das sagt) treffen wollten. Er wohnte allein in einem großen, sehr großen Haus, eher eine Villa – mit sehr wenigen Möbeln und einem weißen Ledersofa. Ein großer Schwarzer Mann mit traurigen Augen. Ein Star vergangener Zeiten. Ein Mitglieder der Driftens oder der Temptations oder einer anderen THE.. Band der 60er- leider haben wir später vergessen, nochmals zu fragen. Nach einer Cola und einem kurzen Plausch und Shake Hands ging es weiter, bis zum kleinen Stadtzentrum von Taos. Dort traf Grasshopper einen anderen Bekannten. Ein großer Native American der Apachen. 1 Meter 90, Coca Cola Baseball Kappe und ein verwaschenes T-Shirt. „Komm, wir fahren raus, können dich ein Stück mitnehmen.“

So saß der Mann, der seinen Namen nicht sagte, nur Big Man genannt wurde, in meinem Bulli. Wir tranken ein paar Bier am Stadtrand und irgendwann begann er auf meiner Trommel zu spielen, murmelte etwas, einen Singsang und begann dann zu weinen. Bitterlich, schluchzend, herzzerreißend zu weinen. Wir waren wie erstarrt. Grasshopper starrte ihn nur an, klopfte ihm auf die Schulter. „Man, this is tough.“ Wir wussten nicht was sagen oder tun. Blieben einfach neben ihm sitzen. „I have nothing left. All we have is just a memory.“ Worauf er sein Bier austrank, aufstand und ohne sich zu verabschieden zurück Richtung Stadt lief. Sollen wir ihm nicht nach, ihn heimfahren?, fragte ich. Nein. Er weiß nicht, wo er hingehört, antwortete Grasshopper. „A lost Soul of this Land“. Und ich habe da schon nicht gewusst, ob das metaphorisch oder faktisch gemeint war.

In der Nacht schliefen wir mit anderen Bekannten von Grasshopper oberhalb des Colorado Rivers mitten im Nichts. Es wurden Peyotee Erfahrungen, UFO Begegnungen und die Freiheit des Westens besungen. Ich las zu der Zeit Paul Austers Moon Palace, das auch hier draußen spielt, und kam mit der Dopplung manchmal nicht klar. Ich fühlte die Fragen des jungen Marco weil es auch meine waren. Über dieses Land. Über mich. Über meine Eltern. Ich kam aber da am Feuer mit den wilden Hippiefantasien und dem US typischen selbstbewusst vorgetragenen Meinungsreigen voller Ungereimtheiten, Spinnerei und Unwissen über Politik und Wissenschaft nicht klar. Das Gras machte mich traurig und alles, an das ich denken konnte, war diese Traurigkeit von Big Man. Erst als einer der Männer am Feuer sagte, immer wenn er traurig sei, allein, absolut ratlos, werfe er sich in den Dreck, umarme Mutter Erde, und alles, woher er kommt und wohin er gehen wird. Da war ich wieder da.

In der Nacht schliefen wir mit anderen Bekannten von Grasshopper oberhalb des Colorado Rivers mitten im Nichts. Es wurden Peyotee Erfahrungen, UFO Begegnungen und die Freiheit des Westens besungen. Ich las zu der Zeit Paul Austers Moon Palace, das auch hier draußen spielt, und kam mit der Dopplung manchmal nicht klar. Ich fühlte die Fragen des jungen Marco weil es auch meine waren. Über dieses Land. Über mich. Über meine Eltern. Ich kam aber da am Feuer mit den wilden Hippiefantasien und dem US typischen selbstbewusst vorgetragenen Meinungsreigen voller Ungereimtheiten, Spinnerei und Unwissen über Politik und Wissenschaft nicht klar. Das Gras machte mich traurig und alles, an das ich denken konnte, war diese Traurigkeit von Big Man. Erst als einer der Männer am Feuer sagte, immer wenn er traurig sei, allein, absolut ratlos, werfe er sich in den Dreck, umarme Mutter Erde, und alles, woher er kommt und wohin er gehen wird. Da war ich wieder da.

„Then the moon came up from behind the hills. It was a full moon, as round and yellow as a burning stone. I kept my eyes on it as it rose into the night sky, not turning away until it hat found its place in the darkness.“ (P. Auster: Moonpalace)